【初心者向け】SEOとは?検索順位で上位を狙う考え方とやり方を徹底解説

「SEO対策って結局何すればいいの?」

「もっとアクセスを伸ばしたい」

「初心者でもわかる目安が知りたい」

Googleは見込み客とのファーストコンタクトに強いため、検索順位で上位を取れたら、多くの見込み客を呼び込めます。ただ、企業のブログサイトや個人ブログは星の数ほどあるため、SEOの知識なしにブログを書いても、上位表示は難しいでしょう。

検索順位で上位を狙うには「Googleはどんな採点基準で順位を決めているのか」を理解し、高得点をとれる記事を書くことが重要です。

この記事では、ブログ初心者でも検索上位を獲得できる可能性が高まるよう、SEO対策の考え方や採点基準をまとめました。

「ブログ書いてても結果が出なかった」「これからブログを始める」という方は、しっかりと要点を押さえておきましょう。

SEOとはアクセスを増やすために必要な考え方

SEO(Search Engine Optimization)とは「検索エンジン最適化」を意味する略語です。「検索エンジン」の部分は、基本的に「Google検索」と置き換えて読んで差し支えありません。

意味を掴みにくい場合は、SEOを「Google検索で自分のページを上位に表示させるための」と読み替えてみましょう。

SEO対策

⇒「Google検索で自分のページを上位に表示させるための」対策

SEOライティング

⇒「Google検索で自分のページを上位に表示させるための」ライティング

SEO記事

⇒「Google検索で自分のページを上位に表示させるための」記事

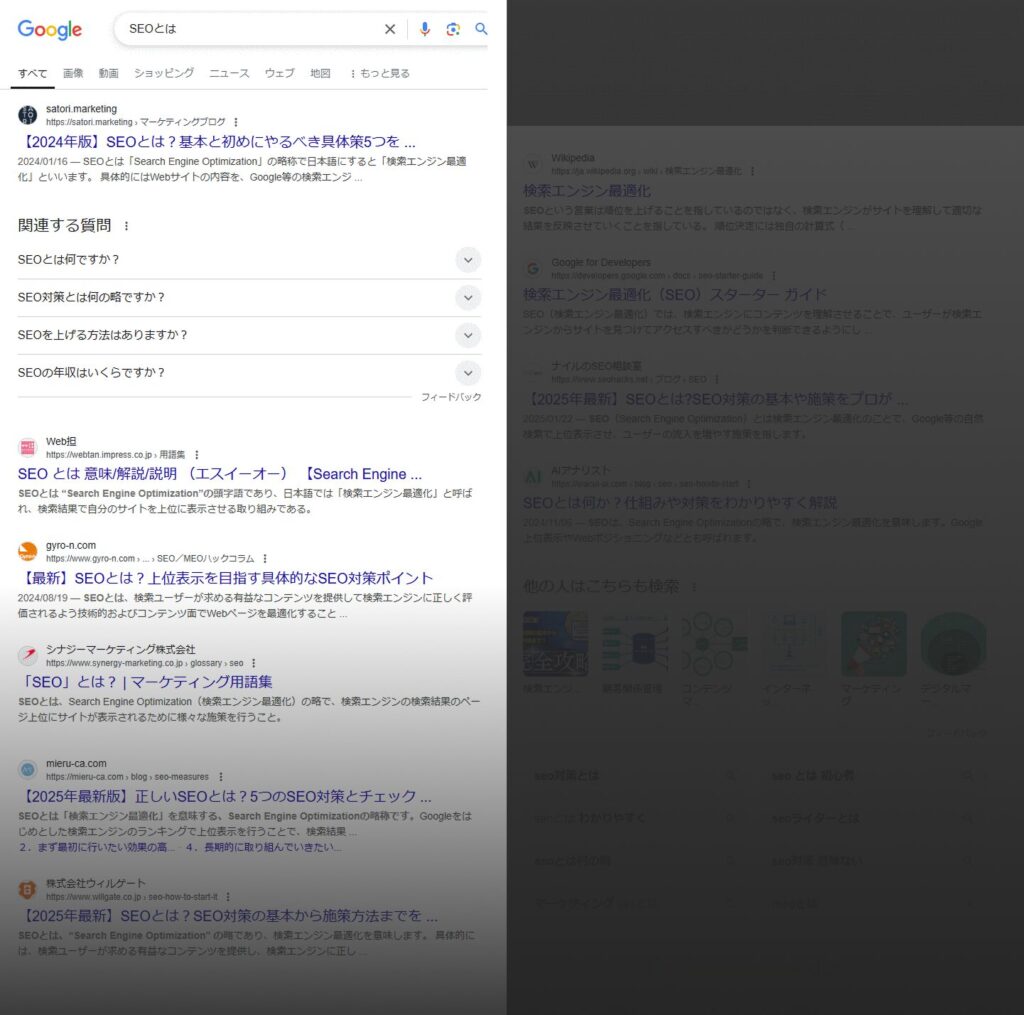

多くのユーザーは、困りごとや解決策を情報収集する際に、Googleの検索窓にキーワードを入力して情報を探します。

検索結果には、検索キーワードの疑問を解消できるようなWEBページが表示されます。このとき、ユーザーは画面の上位に表示されたものをクリック(またはタップ)することがほとんどです。

特に、表示順位が3位より下になると、読まれる確率はグッと低くなります。

ページの順位はGoogleが独自に評価基準を設けて決めているため、評価で高得点をもらえるポイントを押さえてコンテンツ記事を作成します。

Googleは「見込み客」を呼び込みやすい

SEOについて見ていくなら「WEB集客ならSNSとどっちがいいの?」という疑問もあわせて見ておくと、全体像が分かりやすいです。まずはGoogleとSNSの役割の違いを見てみましょう。ここでは、SNSの代表としてInstagramを例に挙げてみます。

| ・長文が得意 ・情報整理が得意 ・調べものに最適 ・困っている人が多い ・緊急度や重要度は高め ・見込み客にリーチしやすい ・訪問者との接点が切れやすい | ・ビジュアルの表現が得意 ・感情表現が得意 ・1投稿の情報量が限られる ・興味関心がベース ・困ってない人が多い ・緊急度や重要度は高め ・訪問者とつながり続けるのが得意 |

このように、GoogleとSNSでは「どのような表現が得意か」が異なります。その表現手段に合わせる形で、ユーザーがGoogleやSNSを使う「動機」の部分が大きく違ってきます。

テキストベースのデータは、情報や知識の蓄積が得意です。自然と「情報」に特化したホームページやブログサイト、コンテンツがメインになります。

そのため、Googleには困りごとの解決策を探している人が集まりやすいです。商品やサービスを提供する人からすれば、困りごとに関連するキーワードで見込み客との接点を作りやすい場所になるでしょう。

役に立つ記事だけがGoogle検索の上位に表示される

Googleは独自の採点基準を設けて、検索結果の順番を決めています。これは、ユーザーがクリックしやすい場所(検索結果の上位)に、最も役に立つコンテンツを配置するためです。

Google検索自身がユーザーの役に立つか立たないかは、このようにユーザーの動きに影響します。

| ユーザーが困る →Googleで調べる →役に立つ情報が出てくる →Googleを使い続ける | ユーザーが困る →Googleで調べる →役に立つ情報が出てこない →他のサイトで検索する |

ユーザーが他のサービスへ流れてしまうことが、Googleにとっての損失になるため、ユーザーの役に立つ情報を厳選する必要があることがわかります。

強い競合に正面から挑まないことが大事

Googleでキーワードを検索してみると、検索結果の上位を大企業が占めている場合があります。

もし大企業よりも上位表示されたいのなら、さまざまな要素で大企業を上回らなければなりません。

- SEOの深い知識(ディレクター)

- 読みやすい文章や画像(ライター)

- 長年積み上げてきた情報量(投稿記事数)

- 読者層の厚さ(フォロワー、メルマガ登録者)

- 企業の知名度(サイテーション)

- 被リンクの獲得

そんな競合がひしめくキーワードに参戦する場合、ブログ記事を100記事書いたとしても、全国的に有名な企業や商品でなければ上位3位以内に食い込めるとは限りません。

SEOの「最適化(Optimization)」という言葉には「労力を最小限にして、最大の利益を出す」という意味合いが含まれています。SEOで最も重要なのは、限りある時間や労力を無駄にしないことです。

自分達の持つリソースだけで突破できるかどうか、レベルを見極めることが重要なポイントになります。勝てそうにないところに労力を使わず、勝てそうなところで勝負することが戦略の基本にあることを理解しておきましょう。

/Check/

高品質なブログ記事やコンテンツを作るには、それなりに時間と手間とライティング経験が必要です。AIに100記事書かせた程度で勝てるほど甘くはありません。

最近はどのブログサイトも成熟しており、後発組が参入するにはそれなりの労力が必要です。「これをやれば、初心者の個人ブログでも大企業に勝てる」という必殺技のようなものありません。

できるのは、高品質なものを一つひとつ積み重ねていくことです。SEOもユーザーも、小手先や見せかけではなく、内容で勝負することが求められています。

SEOの評価ポイントは2つに分けられる

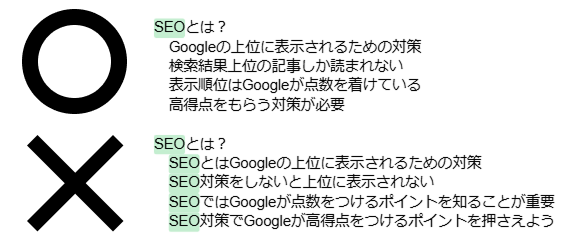

Googleの表示順位を決める評価項目や配点は公開されていません。ただ、コレだけは確実に評価しているとわかるポイントが2つあります。

- ブログ全体の評価(ドメインパワー)

- 記事の品質

私個人の見解ですが、「ドメインパワー6:記事の品質4」くらいの配分で、記事の品質で点数を付けた後、ドメインパワーで順位を調整してるような感触です。

①ブログ全体の評価(ドメインパワー)

Googleは、記事の表示順位を決める際に、まずはその記事を”どのブログが”書いているかをチェックします。

これは、Googleが「誰がそれを言っているか」に重きを置いているからです。

たとえば「整体院がSEO記事を書くなら、”施術の仕方”よりも”肩こり解消方法”や”腰痛の原因”がおすすめです」という記事があったとしましょう。

この記事を以下の2人が書いたとして、内容がほぼ同じだったとしたら、どちらちの記事を読みたいでしょうか?

【後藤哲志/52歳】

10年以上整形外科医やって、その後10年整体師やって、一宮市整体協会(※架空の協会)の代表として著書『現代人の肩こりは自分で治せる』も出版した。

後藤先生のブログには、整体に関する記事を10年以上、150記事以上投稿した。

【小和田あおい/37歳】

本当に肩こりに悩んでいて、最近整体の勉強を始めたライター。整体に関するブログを2か月前に立ち上げ、3記事投稿した。

もし、本当に肩こりで悩んでいるとしたら、小和田さんが書いた記事よりも、後藤先生の記事から読んでみよう、と思いませんか?

このように、記事(情報)には「誰がそう発信しているのか」が大きく関係しています。この発言力の強さを「ドメインパワー」といい、ブログの人気や信頼性が高いものほど、検索上位に上がりやすくなります。

②記事そのものの評価

ドメインパワーが強ければ、何を書いても上位に表示されるわけではありません。記事の品質も、表示順位に大きく影響します。

Googleは「読者の役に立つ」を提供したいのです。その記事がユーザーの役に立ったかどうかが検索順位の基準となります。

記事の品質を高めるために、まずは記事評価のゴール設定に必要な概念を2つ押さえておきましょう。

1.ページを読んだ後のユーザーの行動

Googleは、ページを読んだ後のユーザーの行動で記事を「評価」します。ページを読んだ後の行動というのは、以下のようなことです。

- 検索ページに戻って他のページを開く

- 検索ページに戻って他のキーワードで検索しなおす

- 検索ページに戻らない

記事を読み終わったあとで、ほかのページを見たり、ほかのキーワードで検索しなおしているということは、疑問が解決しなかったか、ほかの疑問が発生したということです。

読者の疑問が解決しなかった場合は加点が少なく、読者の疑問が解決した場合は加点が多くなります。特に、ユーザーが検索ページに戻らず、ブログ内の他の記事を次々に読む「回遊」につながると高得点です。

2.どれくらいの時間、ページを読んでいたか

ユーザーがページに訪れた際、そのページ内の滞在時間が長ければ長いほど加点が高くなります。ページ内に滞在する時間は、このような指標になるからです。

- ページを1秒で閉じる:知りたい情報がない

- ページを30秒で閉じる:読みにくい、知りたい情報がなかった

- ページを5分以上開く:しっかり読まれている=役に立っている

ここでの大きなポイントは、文字だけではなく、ページ内の表や図解、ページ内に埋め込まれた動画なども、滞在時間を伸ばす要素になるという点です。

SEOというとテキスト次第のように考えがちですが、読者の悩みを解決できるページならなんでもOKです。柔軟な発想で役に立つページを作成し、滞在時間を伸ばしましょう。

SEOで高評価される記事を作成するには

Googleの検索順位で上位をとるには、質が高い記事を投稿する必要があります。

ここでは記事の「高品質」とは具体的にどのような状態をさすのか、何をすればよいのかを解説します。

検索意図を分析して読者が知りたいことを網羅する

ユーザーは、自身の悩みを解決するために、検索窓にキーワードを入力します。入力されたキーワードから「ユーザーは何を知りたいのか」という検索意図がくみ取れなければ、ユーザーの役に立つ記事は作れません。

検索意図に合致した内容であれば、ページを訪れたユーザーに記事を読んでもらえます。じっくり読まれればページの滞在時間が長くなり、Googleからの評価点が加点され、検索上位に表示されやすくなります。

検索上位の記事は「ユーザーの検索意図に合致している内容」が詰まっているといえるでしょう。記事を作成する際、書き始める前にキーワードでリサーチするのは、それが最も効率的に検索意図を掴めるからです。

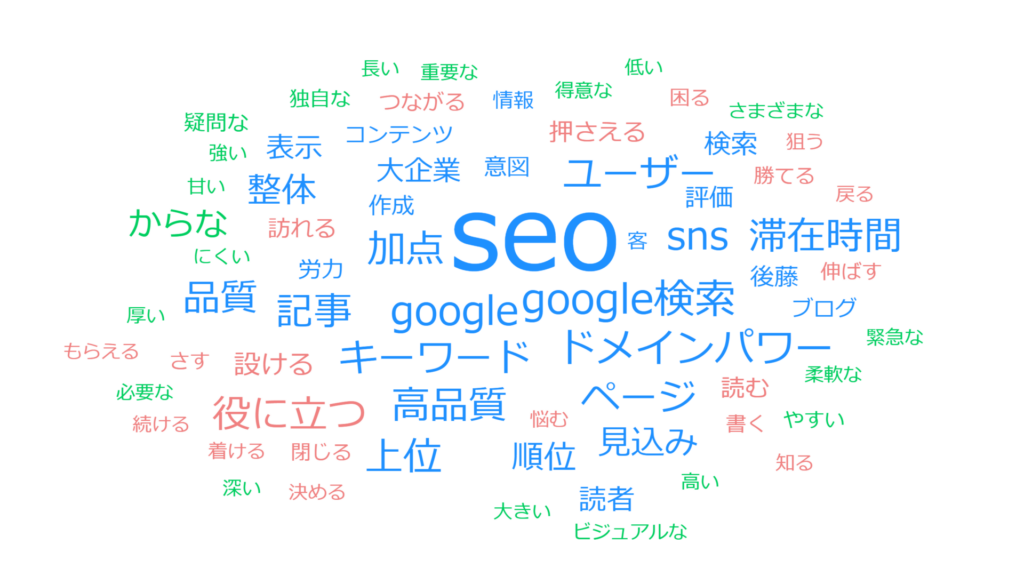

キーワードをコンテンツ内に散りばめる

SEO記事を作成する際は、キーワードをコンテンツ内に散りばめましょう。

Googleは、投稿した記事を定期的にチェックしています。内容を丸暗記するのではなく、その記事内でよく出てくるキーワードを収集して、記事の内容をざっと把握しています。

この記事でいうと、以下のようなイメージです。

ページ内のテキストからキーワードを抽出するとき、 タイトル>大見出し>中見出し>小見出し>地の文 のように重みづけされます。そのため、タイトルとH2見出しにはなるべくキーワードを含めましょう。

ただし、最近はキーワードを詰め込みすぎると「読みにくい」「スパムっぽい」と判定され、評価点が下がりやすい傾向が出ています。特に、見出しすべてにキーワードを入れると「詰め込みすぎ」とされるため、注意しましょう。

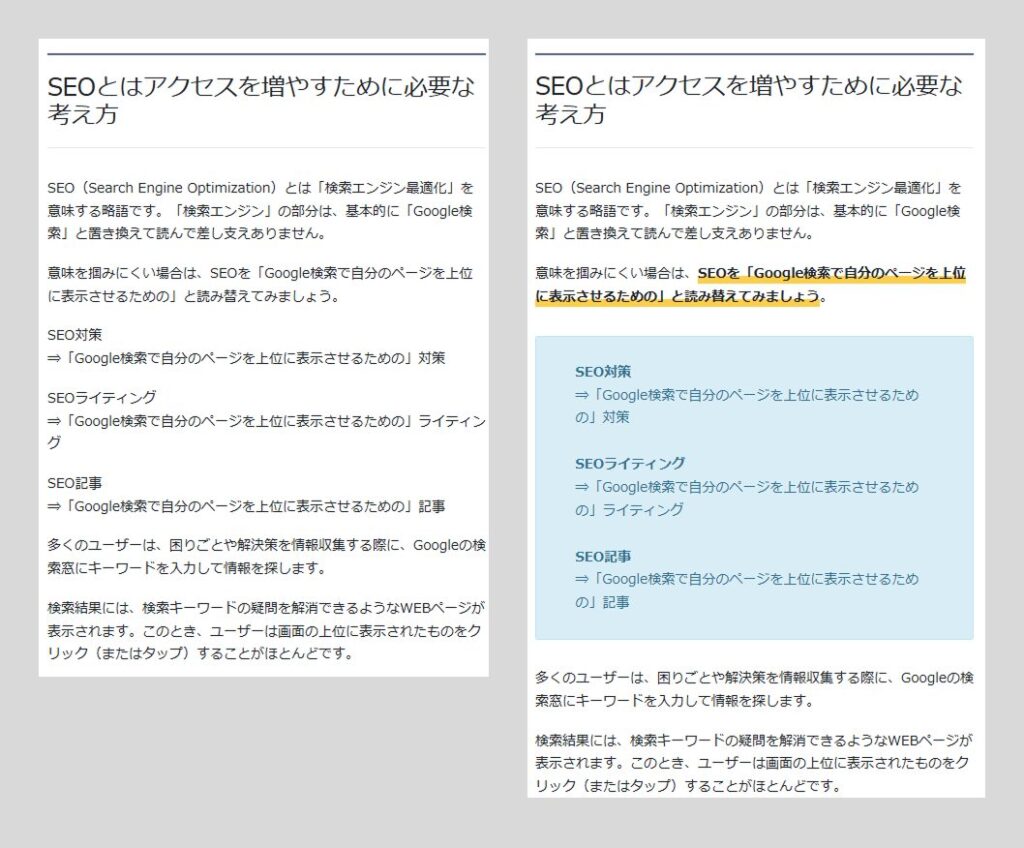

レイアウトや装飾で読みやすくする

ブログ記事の読みやすさは、テキストのレイアウトや文字の装飾によって大きく変わります。

人間の脳は、パッと見の「まとまってる感」や「スッキリしている感」があると、それだけで「文章が読みやすい」と感じます。

スポーツマンでもランニングで体力を消耗するように、文章が好きな人であっても文章を読むときにエネルギーを消耗します。この消耗はストレスとなるため、一文字でも多く文章を読んでもらうには、できる限り読み手の脳にストレスがかからないような工夫が必須です。

以下のようなポイントを意識することで、見た目がスッキリと整い、読みやすい印象を与えられます。

- 背景色でブロック分けする

- 見出しが画像で文章を区切る

- 重要な文章を太字やマーカーで協調する

- 3つ以上の要素を出す際は箇条書きにする

- 比較する際は表にまとめる

- 解説画像やスクショを活用する

スムーズに読める文章で書く

読みにくい文章は「ついて来れる人だけついて来い」という身勝手な印象を与えやすく、すぐに離脱されてしまいます。

ライティングは「相手を置き去りにしない」ことが重要です。

初心者が読みやすい文章を書けるようになるまでは時間がかかりますが、最低でも、以下のような点だけは押さえておきましょう。

- 一文を60~80文字以下にする

- 主語と述語は一文の中に一つずつ

- 「です」「ます」などの文末表現が同じものを3回連続で使わない

- 「てにをは」を正しく使う

- 専門用語を使わない

当たり前だとか、誰もが言っていることじゃないかと思うかもしれませんが、このようなライティングの基礎を常に実践するのは想像以上に難しいことが多いです。

特に業界では普段からよく使う言葉だと、業界用語だという認識がないことも少なくありません。例えばこのようなレベルでも、業界になじみがない人は引っかかってしまいます。

【コンサル】

選択と集中、リソース、飛び道具、セグメント

【IT】

サーバー、OS、要件、IP

【デザイン】

あしらい、カンプ、トンマナ、キービジュアル

【運送】

平車、横持ち、幹線便、カンバン

文章を読んでいる途中で知らない単語が出ると、そこで流れが途切れてしまいます。一文の意味がよくわからなかったり、読めない漢字があったり、文章のつながりが不自然なときにも同様です。

脳としては「スムーズに読み進めたかったのに、足止めされた」というストレスを感じます。

そのようなストレスを何度も感じると「なんか読みにくいなあ」と不快感を感じ、離脱につながります。何度も読み直したり、声に出して読んだりして、スムーズに読める文章になっているか確認しましょう。

/Check/

私の場合、運送会社で社内SEをやっていたころ「ドライバーのあの表現がよくわからない」と感じる場面が多々ありました。逆に「それ何?パソコンのことはよくわからない」といわれることも。

自分の属性と真逆の人と接する経験があると、わかりにくい表現を見つけるためのセンサーにできます。

一次情報を充実させて専門性を持たせる

ブログ記事の評価を高めるには、その人にしか語れない情報(一次情報)が重要です。

もし、どの記事を読んでも同じ内容なら、Google側も「最初に書いた人が一番上でいいよね」となってしまいます。もっと言うと、どこにでもある情報なら、わざわざブログ記事を読まなくても、AIで十分でしょ、となっていまします。

そうならないために「うちは専門家の失敗談を例に説明します」「うちは業界の人が触れない裏話がウリです」といった特色を出して差別化を行うことが非常に重要です。

Googleは、そのブログにしかない貴重な情報を評価して加点しています。最近は特に、一次情報が評価される傾向が高まっています。

「経験談」「失敗例」といった実例や、独自の調査に基づく見解を盛り込んで、AIには書けない記事を書きましょう。

ブログ内の回遊性を高める

「回遊」とは、ページを読みに来た読者が、コンテンツや関連記事を次々に読みわたることを意味します。

ユーザーがブログ内を回遊すればするほど、ブログ内の滞在時間が伸び、Googleから「ユーザーの悩みを解消している」と評価されます。Googleからの加点が増えるため、回遊を意識して関連記事を紹介しましょう。

ただし、読者は何の関連もないものを急に紹介されてもスルーされてしまいます。「ついでに読んでおこう」と思えるような自然な流れで回遊へ誘導できるよう、知識を深めるような記事や、関連性の高いものを厳選して紹介しましょう。

高品質な記事を30~50記事

ブログ記事の記事数は、30~50記事が初期の目標となります。やみくもに50記事書くのではなく、40記事前後でブログで伝えたい内容を書ききって、いったん完結させるようなイメージです。

全体像を書ききれたら、一度区切りをつけてブログの全体評価をする必要があります。

全体評価では、投稿した記事が検索順位で何位をとれているかすべて洗い出し、次にブログをどうブラッシュアップしていくかを検討します。

評価後のテコ入れの方向性はジャンルにもよりますが、以下を目安にしてみてください。

【すべての記事が100位以下の場合】

そもそも記事の一つひとつの品質が競合に負けている。

キーワード選定や文章の書き方、レイアウト、検索意図の見直しなど、根本的な部分のテコ入れが必要。

【100位~30位くらいの場合】

検索意図の見直しして網羅できていない部分を追加したり、一次情報を追加したりして、記事を充実させる。

キーワードの詰め込みなどで減点されていそうな箇所を修正したり、情報不足を解消して品質をあげていく。

※順位が低く、記事自体はほぼ読まれていないため、内容の充実度で上位を狙う必要あり

【29位~4位くらいの場合】

品質のブラッシュアップ+ブログ内の回遊を高める。

ドメインパワーを強めるために、被リンクや相互リンクを獲得していく。

※内容はそれなりに充実しているが、加点要素やドメインパワーが不足している

【3位、2位くらいの場合】

ブログ内の回遊を高める+ドメインパワーを強める。

※念のため品質をブラッシュアップするのもOK。ただ、品質よりも競合のドメインパワーや加点との差が大きいため、内容以外の部分が最優先。

ブログの現在地を把握するには、最低でも全体像が完成している状態にする必要があります。内容がすべて出そろって初めて、記事数(ドメインパワー)込みでの検索順位が確定するからです。

SEOを強めていく場合、このような流れが重要になります。

ブログを完成させる

→評価する

→ブラッシュアップする

→評価する

→ブラッシュアップ

よほどの大企業でなければ、初めから上位をとれることは難しいです。だからこそ、ブラッシュアップしてじわじわ順位を上げていく戦略が最も効率的な戦略といえます。

まとめ|SEOを理解して効率的にアクセスアップを目指そう

ブログやホームページへのアクセスを伸ばしたいなら、Google検索の上位を狙いましょう。Google検索で上位に表示されるには、Googleが評価しているポイントに合わせて内容を充実させていく「SEO対策」が重要です。

SEOは、Google検索で上位に表示されアクセスを増やすために必要な考え方です。押さえておきたいポイントを振り返ってみましょう。

- ユーザー属性はGoogleとSNSで異なる

- Googleは悩んでいる人が多く、見込み客になりやすい

- Google検索では「役に立つ記事」が上位に表示される

- 強い競合に正面から挑むと消耗が激しい

- 検索順位は「ドメインパワー」「記事単体」の2方向から評価される

- 記事への滞在時間が長いと加点される

- 評価される「高品質な記事」のポイント

- 検索意図を網羅する

- キーワードを盛り込む

- レイアウトや装飾で読みやすさUP

- 読みやすい文章で書く

- 一次情報を充実させる

- 回遊性を高める

- 高品質な記事を30~50記事書く

このポイントを押さえて「高品質な記事って何?」「どれくらい必要なの?」などのあいまいな部分を明確にしましょう。

ブログ記事作成の全体像が把握できると、必要ないことに時間を割いたり悩んだり、無駄な消耗をすることなく進められます。

この記事で解説した内容は、初心者がつまずきやすいポイントをピックアップしています。ブログ初心者や、これからアクセスを伸ばしていきたい方は、記事の内容を参考にしてみてください。

今回紹介した内容は「記事単体の強化」です。

ブログ全体の施策(ドメインパワーやコンテンツの整理)や、WEB集客全体の施策(SNSとの連携や広告運用)も取り入れることで、さらにアクセスを伸ばせるようになります。

投稿者

-

愛知県一宮市在住のWEBライター。

専門ジャンルはECモールやECサイト、WEBデザインとジュエリー。

5年くらい毎日「ダイエットしなきゃ」「猫飼いたい」「AIと仲良くしたい」と思っています。

夫とストゼロと美味しい食べ物が大好き。